|

Накамура Тамея,

|

Мы с любопытством смотрели на

великолепные берега пролива, мимо которых ехали.

Я опять не мог защищаться от досады, глядя на

места, где природа сделала со своей стороны все,

чтоб дать человеку случай приложить и свою

творческую руку и наделать чудес, и где человек

ничего не сделал. Вон тот холм, как он ни зелен, ни

приютен, но ему чего-то недостает: он должен бы

быть увенчан белой колоннадой, с портиком или

виллой, с балконами на все стороны, с парком, с

бегущими по отлогостям тропинками. А там, в

рытвине, хорошо бы устроить спуск и дорогу к морю

да пристань, у которой шипели бы пароходы и

гомозились люди. Тут, на высокой горе, стоять бы

монастырю, с башнями, куполами и золотым, далеко

сияющим из-за кедров, крестом. Здесь бы хорошо

быть складочным магазинам, перед которыми

теснились бы суда, с лесом мачт...

«А что, если б у японцев взять Нагасаки?» — сказал

я вслух, увлеченный мечтами. Некоторые

засмеялись. «Они пользоваться не умеют, —

продолжал я, — что бы было здесь, если б этим

портом владели другие? Посмотрите, какие места!

Весь восточный океан оживился бы торговлей...»

Я хотел развивать свою мысль о том, как Япония

связалась бы торговыми путями, через Китай и

Корею, с Европой и Сибирью; но мы подъезжали к

берегу. «Где же город?» «Да вот он», — говорят.

«Весь тут? за мысом ничего нет? так только-то?»

Мы не верили глазам, глядя на тесную кучу серых,

невзрачных, одноэтажных домов. Налево, где я

предполагал продолжение города, ничего не было:

пустой берег, маленькие деревушки, да отдельные,

вероятно, рыбачьи хижины. По мысам, которыми

замыкается пролив, все те же дрянные батареи, да

какие-то низенькие и длинные здания вроде казарм.

К берегам жмутся неуклюжие большие лодки. И все

завешено: и домы, и лодки, и улицы, а народ,

которому бы очень не мешало завеситься, ходит уж

чересчур нараспашку.

Я начитался о многолюдстве японских городов и

теперь понять не мог, где же помещается тут до

шестидесяти тысяч жителей, как говорит, кажется,

Тунберг (шведский натуралист, автор многотомных

описаний своих путешествий. — Ред.)? «Сколько

жителей в Нагасаки?» — спросил я однажды

Баба-Городзаймона, через переводчика,

разумеется. Он повторил вопрос по-японски и

посмотрел на другого баниоса (городские

чиновники в Японии. — Ред.) , тот на

третьего, этот на ондер-баниоса, а ондер-баниос на

переводчика. И так вопрос и взгляд дошли опять до

Бабы, но без ответа. «Иногда бывает меньше, —

сказал наконец Садагора, — а в другой раз

больше». Вот вам и ответ! Они всего боятся; все им

запрещено: проврутся во вздоре — и за то беда. Я

спросил однажды, как зовут сиогуна. «Не знаем», —

говорят. Впрочем, у них имя государя

действительно почти тайна, или по крайней мере

они, из благоговения, не произносят его; по смерти

его ему дают другое имя. У них вообще есть обычай

менять имена по нескольку раз в жизни, в разные

эпохи, например, при женитьбе и тому подобных

обстоятельствах.

|

Японские уполномоченные во время

переговоров

|

Мы все ближе и ближе подходили к городу:

везде, на высотах, и по берегу, и на лодках, тьмы

людей. Вот, наконец, и голландская фактория.

Несколько голландцев сидят на балконе. Мне

показалось, что один из них поклонился нам, когда

мы поровнялись с ними. Но вот наши передние

шлюпки пристали, а адмиральский катер, в котором

был и я, держался на веслах, ожидая, пока там все

установится.

Берег! берег! Наконец мы ступили на японскую

землю. Мы вышли на каменную пристань. Ну, берег не

очень занимательный: хоть и не выходить!

На пристань вела довольно высокая, из дикого

камня, лестница. Набережная плотно убита была

песком: это широкая площадка. Домы были завешены

сплошной синей и белой холстиной. Караул

построился в две шеренги по правую сторону

пристани, офицеры по левую. Сзади толпился тощей

кучкой народ, мелкий, большею частью некрасивый и

голый. Видно было, что на набережную пустили

весьма немногих: прочие глядели с крыш, из-за

занавесок, провертя в них отверстия, с террас, с

гор — отовсюду. В толпе суетился какой-то старик

с злым лицом, тоже не очень одетый. Он унимал

народ, не давал лезть вперед, чему, кроме

убедительных слов, немало способствовала ему

предлинная жердь, которая была у него в руках.

Едва адмирал ступил на берег, музыка заиграла,

караул и офицеры отдали честь. А где же встреча,

кто ж примет: одни переводчики? Нет, это шутки!

Велено спросить, узнать и вытребовать.

|

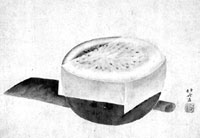

Чайная церемония |

Переводчики засуетились, забегали, а мы

пока осматривали носилки, или «норимоны»,

по-японски, которые, по уговору, ожидали нас на

берегу. Их было двенадцать или еще, кажется,

больше, по числу офицеров. Я думаю, их собрали со

всего города. Они заменяют в Японии наши кареты.

Носилки, довольно красивые на взгляд, обиты

разными материями, украшены значками и кистями.

Но в них сесть было нельзя: или ног или головы

девать некуда. «Не для пыток ли заведены у них эти

экипажи?» — подумаешь, глядя на них. Полунагие

носильщики на толстой жерди, продетой вверху,

несут норимоны на плечах. Все это крайне неловко,

не то, что в Китае. В Гонконге меня носили в

преспокойных и удобных носилках, вроде наших

качелей, на которых простой народ качается на

святой неделе. В них сидишь, как в креслах. Кроме

носилок была тут, говорят, еще и лошадь. Я не

заметил лошадки и не знаю, зачем она была. В этой

суматохе простительно и слона не заметить.

Кое-кто из наших попробовали было влезть в эти

клетки, то есть носилки, но тотчас же выскочили и

пошли пешком.

Наконец явился какой-то старик, с сонными

глазами, хорошо одетый; за ним свита. Он стал

неподвижно перед нами и смотрел на нас вяло. Не

знаю, торжественность ли они выражают этим

апатическим взглядом, но только сначала, без

привычки, трудно без смеху глядеть на эти фигуры,

в юбках, с косичками и голыми коленками.

Я стоял сзади, в свите адмирала, в хвосте нашей

колонны. Вдруг впереди раздалась команда: марш

вперед! музыка грянула, и весь отряд тронулся с

места. Слышались мерные и дробные шаги идущих в

ногу матросов. Отошли не более ста сажен по

песчаной набережной и стали подниматься на

другую каменную лестницу. По сторонам

расставлены были, на сажень один от другого,

японские... Ужели это солдаты? Посмотрите, что это

такое: взятые на подбор, поменьше ростом японцы, в

маленьких, в форме воронки, лакированных шапках,

с сонными глазами. Они стояли, откинувшись

корпусом назад, ноги врозь, с согнутыми

коленками. На плечах у них, казалось, были ружья:

надо подозревать так, потому что самые ружья

спрятаны в чехлах, а, может быть, были одни чехлы

без ружей. Здесь все может быть, чего в других

местах не бывает.

Мы еще были внизу, а колонна змеилась уже по

лестнице, штыки сверкали на солнце, музыка

уходила вперед и играла все глуше и глуше.

Скомандовали: левое плечо вперед! колонна

сжалась, точно змей, в кольцо, потом растянулась и

взяла направо: музыка заиграла еще глуше, как

будто вошла под свод, и вдруг смолкла.

Над головой у нас голубое, чудесное небо, вдали

террасы гор, кругом странная улица, с непохожими

на наши домами и людьми тоже.

|

Японский натюрморт |

Мы завернули за колонной направо,

прошли ворота и очутились на чистом, мощеном

дворе, перед широким деревянным крыльцом, без

дверей.

Прежде всего бросается в глаза необыкновенная

опрятность двора, деревянной, крытой цыновками

лестницы, наконец, и самих японцев. В этом им надо

отдать справедливость. Все они отличаются

чистотой и опрятностью как в своей собственной

персоне, так и в платье. Как бы в этой густой косе

не присутствовать разным запахам, на этих

халатах не быть пятнам? Нет ничего. Не говорю уже

о чиновниках: те и опрятно и со вкусом одеты; но

взглянешь и на нищего, видишь наготу или

разорванный халат, а пятен, грязи нет. Тогда как у

китайцев, например, чего не натерпишься, стоя в

толпе! Один запах сандального дерева чего стоит!

От дыхания, напитанного чесноком, кажется, муха

умрет на лету. От японцев никакого запаха.

Глядишь на голову: через косу сквозит бритый, но

чистый череп; голые руки далеко видны в широком

рукаве: смуглы, правда, но все-таки чисты. Манеры у

них приличны; в обращении они вежливы, — словом,

всем бы порядочные люди, да нельзя с ними дела

иметь: медлят, хитрят, обманывают, а потом

откажут. Бить их жаль. Они такой порядок устроили

у себя, что если б и захотели не отказать или

вообще сделать что-нибудь такое, чего не было

прежде, даже и хорошее, так не могут, по крайней

мере добровольно. Например: вот они решили, лет

двести слишком назад, что европейцы вредны и что

с ними никакого дела иметь нельзя, и теперь сами

не могут изменить этого. А уж, конечно, они

убедились, особенно в новое время, что если б

пустить иностранцев, так от них многому бы можно

научиться: жить получше, быть посведущее во всем,

сильнее, богаче.

Правительство знает это, но, по старой памяти,

боится, что христианская вера вредна для их

законов и властей. Пусть бы оно решило теперь, что

это вздор и что необходимо опять сдружиться с

чужестранцами. Да как? Кто начнет и предложит?

Члены верховного совета? — Сиогун велит им

распороть себе брюхо. Сиогун? — Верховный совет

предложит ему уступить место другому. Микадо не

предложит, а если б и вздумал, так сиогун не

сошьет ему нового халата и даст два дня сряду

обедать на одной и той же посуде.

Известно, что этот микадо (настоящий, законный

государь, отодвинутый,

узурпаторами-наместниками, или сиогунами, на

задний план) не может ни надеть два раза одного

платья, ни дважды обедать на одной посуде. Все это

каждый день меняется, и сиогун аккуратно

поставляет ему обновки, но простые, подешевле.

Японцы так хорошо устроили у себя внутреннее

управление, что совет не может сделать ничего без

сиогуна, сиогун без совета и оба вместе без

удельных князей. И так система их держится и

будет держаться на своих искусственных

основаниях до тех пор, пока не помогут им

ниспровергнуть ее... американцы, или хоть... мы!

|

Самурай |

А теперь они еще пока боятся и подумать

выглянуть на свет Божий из-под этого колпака,

которым так плотно сами накрыли себя. Как они

испуганы и огорчены нашим внезапным появлением у

их берегов! Четыре большие судна, огромные пушки,

множество людей и твердый, небывалый тон в

предложениях, самостоятельность в поступках! Что

ж это такое?

Как они засуетились, когда попросили их убрать

подальше караульные лодки от наших судов, когда

вдруг вздумали и послали одно из судов в Китай,

другое на север, без позволения губернатора,

который привык, чтоб судно не качнулось на

японских водах без спроса, чтоб даже шлюпки

европейцев не ездили по гавани! Теперь им холодно

объявляют, чего хотят и чего не хотят. Они думают

противиться, иногда вдруг заговорят по-прежнему, требуют,

а сами глазами умоляют не отказать, чтоб им не

досталось свыше. Им поставится всякая наша вина в

вину. Узнав, что завтра наше судно идет в море, они

бегут к губернатору и торопятся привезти

разрешение. Мы хохочем. Они объявили, что с

батарей будут палить, завидя суда в море, и этим

намекнули, что у них есть пушки, которые даже

палят. Палите, отвечаем с улыбкой. Просят не

ездить далеко по рейду — мы ничего не отвечаем и

едем. А губернатор все еще поднимает нос: делает

запросы, хочет настаивать, да вдруг и спустится,

уступит.

Давно ли сарказмом отвечали японцы на совет

голландского короля отворить ворота европейцам.

Им приводили в пример китайцев, сказав, что те

пускали европейцев только в один порт, и вот что

из этого вышло: открытие пяти портов, торговые

трактаты, отмена стеснений и т. п. «Этого бы не

случилось с китайцами,— отвечали японцы, —

если б они не пускали и в один порт».

А вот теперь иностранцы постучались и в их

заветные ворота, с двух сторон. Пришел и их черед

практически решать вопрос: пускать или не

пускать европейцев, а это все равно для

японцев, что быть или не быть. Пустить — гости

опять принесут свою веру, свои идеи, обычаи,

уставы, товары и пороки. Не пускать... но их и

теперь четыре судна, а, пожалуй, придет и десять,

все с длинными пушками. А у них самих недлинные, и

без станков, или на соломенных станках. Есть еще

ружья с фитилями, сабли, даже по две за поясом у

каждого, и отличные... да что с этими игрушками

сделаешь?

Пустить или не пустить — легко сказать! Пустить

— когда им было так тихо, покойно, хорошо — и

спать и есть. Не пустить... а как гости сами пойдут,

да так, что губернатор не успеет прислать и

позволенья? С кем посоветоваться? у кого

спросить? Губернатор не смеет решить. Он пошлет

спросить в верховный совет, совет доложит

сиогуну, сиогун — микадо. Этот прямой и

непосредственный родственник неба, брат, сын или

племянник луны, мог бы, кажется, решить, но он

сидит со своими двенадцатью супругами и

несколькими стами их помощниц, сочиняет стихи,

играет на лютне и кушает каждый день на новой

посуде. Губернатору велят на всякий случай

прогнать, истребить иностранцев или, по крайней

мере, ни за что не пускать в Едо (Эдо —

первоначально резиденция сёгунов Токугава; в 1869

г. стал резиденцией императора и столицей Японии,

переименован в Токио — «восточную столицу». — Ред.).

Губернатору лучше бы, если б мы, минуя Нагасаки,

прямо в Едо пришли: он отслужил свой год и, сдав

должность другому, прибывшему на смену,

готовился отправиться сам в Едо, домой, к

семейству, которое удерживается там

правительством и служит порукой за мужа и отца,

чтоб он не нашалил как-нибудь на границе.

А пока мы здесь, он не может ехать, даже когда

приедет другой губернатор. И вот губернатор

начинает спроваживать гостей — нейдут; чуть он

громко заговорит, или не исполняет просьб, не

шлет свежей провизии, мешает шлюпкам кататься —

ему грозят идти в Едо; если не присылает, по

вызову, чиновников — ему говорят, что сейчас

поедут сами искать их в Нагасаки, и чиновники

едут. «Будьте вы прокляты!» — думает вероятно он,

и чиновники то же, конечно, думают; только

переводчик Кичибе ничего не думает: ему все

равно, возьмут ли Японию, нет ли, он продолжает

улыбаться, показывать свои фортепиано изо рту, хикает

и перед губернатором, и перед нами.

Но что же делать им? и пустить нельзя и не пустить

мудрено. Они пробуют хитрить: то скажут, что мы

съели всех свиней в Нагасаки и скоро не будет

свежей провизии; продают утку по талеру за штуку,

думая этим надоесть. Ничего не берет! Талеры

платят и едят дорогих уток, все равно как дешевых.

Как поступить? Свысока ли, как прежде, или как

требует время и обстоятельства? Они, в

недоумении, пробуют и то и другое. Они видят, что

их система замкнутости и отчуждения, в которой

одной они искали спасения, их ничему не научила, а

только остановила их рост. Она, как школьная

затея, мгновенно рушилась при появлении учителя.

Они одни, без помощи; им ничего больше не

остается, как удариться в слезы и сказать:

«Виноваты, мы дети!» и, как детям, отдаться под

руководство старших.

Кто же будут эти старшие? Тут хитрые, неугомонные

промышленники, американцы, здесь горсть русских:

русский штык, хотя еще мирный, безобидный, гостем

пока, но сверкнул уже при лучах японского солнца,

на японском берегу раздалось вперед! Avisau Japon! (франц.

— К сведению Японии!)

Если не нам, то американцам, если не американцам,

то следующим за ними — кому бы ни было, но скоро

суждено опять влить в жилы Японии те здоровые

соки, которые она самоубийственно выпустила,

вместе с собственною кровью, из своего тела и

одряхлела в бессилии и мраке жалкого детства.

Я не раз упомянул о разрезывании брюха. Кажется,

теперь этот обычай употребляется реже. После

нашего прихода, когда правительство убедится,

что и ему самому, не только подданным, придется

изменить многое у себя, конечно, будут пороть

брюхо еще реже. А вот пока что говорит об этом

обычае мой ученый источник, из которого я привел

некоторые места в начале этого письма.

«Каким же образом тое отправляется, как себе

чрево распарывать, таким: собирают своих

родителей и вместе идут в пагод, посреди того

пагода постилают цыновки и ковры, на тex садятся и

пиршествуют, на прощании ядят иждивительно и

сладко, а пьют много. И как уже пир окончится, тот,

который должен умереть, вставает и разрезывается

накрест, так что его внутренняя вся вон выходят.

Который ж смеляе, то, по таком действии, и глотку

себе перерезывают. Думаю, что разных образцов,

как себе чрево распарывать, между ими боле до

пять-десяти восходит».

Кажется, иностранцам, если только уступит

правительство, с японским народом, собственно, не

будет больших хлопот. Он чувствует сильную

потребность в развитии, и эта потребность

проговаривается во многом. Притом он беден,

нуждается в сообщении с другими. Порядочные люди,

особенно из переводчиков, обращавшихся с

европейцами, охают, как я писал, от скуки и

недостатка жизни умственной и нравственной.

Низший класс тоже с завистью и удивлением

поглядывает на наши суда, на людей, просит у нас

вина, пьет жадно водку, хватает брошенный кусок

хлеба, с детским любопытством вглядывается в

безделки, ловит на лету в своих лодках

какую-нибудь тряпку, прячет. К нам подъехала

недавно лодка: в ней были два гребца, а на носу

небрежно лежал хорошо одетый мальчик, лег

тринадцати. Видно, что он выпросился погулять,

посмотреть корабль и других людей. Гребцы, по

обыкновению, хватали все, что им ни бросали, но не

ели, а подавали ему: он смотрел с любопытством и

прятал. Им спустили на веревке бутылку вина,

водки, дали сухарей, конфект — все брали. Да и

высший класс, кажется, тяготился отчуждением от

мира и своей coнной и бесплодной жизнию. Кто-то из

переводчиков проговорился нам, что, в приезд

Резанова, в их верховном совете только двое, из

семи или осьми членов, подали голос в пользу

сношений с европейцами, а теперь только два

голоса говорят против этого. Кликни только клич

— и японцы толпой вырвутся из ворот своей тюрьмы.

Они общежительны, охотно увлекаются новизной; и

не преследуй у них шпионы, как контрабанду,

каждое прошептанное с иностранцами слово,

обмененный взгляд, наши суда сейчас же, без

всяких трактатов, завалены бы были всевозможными

товарами, без помощи сиогуна, который все барыши

берет себе, нужды нет, что Япония, по словам

властей, страна бедная и торговать будто бы ей

нечем.

|

|

Носильщики с носилками |

|

|

|

Японские носилки |

Сколько у них жизни кроется под этой

апатией, сколько веселости, игривости! Куча

способностей, дарований — все это видно в

мелочах, в пустом разговоре, но видно также, что

нет только содержания, что все собственные силы

жизни перекипели, перегорели и требуют новых,

освежительных начал. Японцы очень живы и

натуральны; у них мало таких нелепостей, как у

китайцев; например, тяжелой, педантической,

устарелой и ненужной учености, от которой люди

дуреют. Напротив, они все выведывают, обо всем

расспрашивают и все записывают. Все почти бывшие

в Едо голландские путешественники рассказывают,

что к ним нарочно посылали японских ученых, чтоб

заимствовать что-нибудь новое и полезное. Между

тем китайский ученый не смеет даже выразить свою

мысль живым, употребительным языком: это

запрещено; он должен выражаться, как показано в

книгах. Если японцы и придерживаются старого, то

из боязни только нового, хотя и убеждены, что это

новое лучше. Они сами скучают и зевают, тогда как

у китайцев, по рассказам, этого нет. Решительно

японцы — французы, китайцы — немцы здешних мест.

Но пока им не растолковано, и особенно не

доказано, что им хотят добра, а не зла, они боятся

перемен, хотя и желают, не доверяют чужим и ведут

себя, как дети. Они теперь мечутся, меряют орудия,

когда они на них наведены, хотят в одну минуту

выучиться строить батареи, лить пушки, ядра, и

даже — стрелять. Они не понимают, что Россия не

была бы Россией, Англия Англией, в торговле, войне

и во всем, если б каждую заперли на замок. Не дети

ли, когда думали, что им довольно только не

хотеть, так их и не тронут, не пойдут к ним даже и

тогда, если они, претерпевших кораблекрушение и

брошенных на их берега иностранцев, будут сажать

в плен, купеческие суда гонять прочь, а военные

учтиво просить уйти и не приходить? Они думали,

что и все так будет, что не доберутся до них, не

захотят, или не смогут.

|

Японский кулинар |

Вот они теперь ссылаются на свои

законы, обычаи, полагая, что этого довольно, что

все это будет уважено безусловно, несмотря на то,

что сами они не хотели знать и слышать о чужих

законах и обычаях. За настойчивостью кроется

страх, что мы не послушаем, не исполним их

капризов. Им хочется отказать в требованиях, но

хочется и узнать, что им за это будет: в самом ли

деле будут драться и больно ли? Ужели не пощадят

их? Кажется, нет — и пожалуй припомнят все:

пролитую кровь христиан, оскорбление

посланников, тюрьмы пленных, грубости,

надменность, чванство. Еще дела не начались, а на

Лю-Чу, в прихожей у порога, и в Китае также, стоит

нетерпеливо, как у долго не отпирающихся дверей,

толпа миссионеров: они ждут-не дождутся, когда

настанет пора восстановить дерзко поверженный

крест...

А нечего делать японцам против кораблей: у них,

кроме лодок, ничего нет. У этих лодок, как и у

китайских джонок, паруса из цыновок, очень мало

из холста, да еще открытая корма: оттого они и

ходят только у берегов. Кемпфер говорит, что в его

время сиогун запретил строить суда иначе, чтоб

они не ездили в чужие земли. «Нечего, дескать, им

там делать».

Но я забыл, что нас ждет Овосава Бунгоно ками

сама, нагасакский губернатор. Мы остановились на

крыльце, а караул и музыканты на дворе. В сенях

или первой комнате, устланной белыми цыновками,

мы увидели и наших переводчиков. Впереди всех был

Кичибе. Уж он маялся от нетерпения: ему,

невидимому, давно хотелось очнуться от своей

неподвижности, посуетиться, поговорить, пошуметь

и побегать. Только что мы на крыльцо, он вскочил,

начал кланяться, скалил зубы и усердно показывал

рукой на анфиладу комнат, приглашая идти. Тут

началась церемония надеванья коленкоровых

башмаков. Мы натаскивали, натаскивали с

Фаддеевым, едва натащили. Я не узнал Фаддеева:

весь в красном, в ливрее со стоячим воротником, на

вытяжке, а лицо на сторону — неподражаем! Он

числился при адмиральской каюте, с

откомандированием, для прислуги, ко мне.

Мы пошли по комнатам: с одной стороны, заклеенная

вместо стекол бумагой оконная рама доходила до

полу, с другой, подвижные бумажные, разрисованные

и весьма недурно или сделанные из позолоченной и

посеребренной бумаги ширмы, так что не узнаешь,

одна ли это огромная зала или несколько комнат.

В глубине зал сидели в несколько рядов, тесной

кучей, на пятках человеческие фигуры, в богатых

платьях, с комическою важностью. Ни бровь, ни глаз

не шевелились. Не слышно и не видно было, дышат ли,

мигают ли эти фигуры, живые ли они, наконец? И

сколько их! Вот целые ряды в большой комнате; вот

две массивные фигуры седых стариков посажены в

маленьком проходе, как фарфоровые куклы; далее

тянутся опять длинные шеренги. Тут и молодые и

старые, с густыми и жиденькими косичками,

похожими на крысий хвост. Какие лица, какие

выражения на них! Ни одна фигура не смотрит на

нас, не следит с жадным любопытством за нами, а

ведь этого ничего не было у них сорок лет, и почти

никто из них не видал других людей, кроме

подобных себе. Между тем все они уставили глаза в

стену или в пол, и, кажется, побились об заклад о

том, кто сделает лицо глупее. Все, более или менее,

успели в этом; многие, конечно, неумышленно.

Общий вид картины был оригинален. Я был как

нельзя более доволен этим странным,

фантастическим зрелищем. Тишина была идеальная.

Раздавались только наши шаги. «Башмаки, башмаки!»

— слышу вдруг чей-то шепот. Гляжу — на мне сапоги.

А где башмаки? «Еще за три комнаты оставил», —

говорят мне. Я увлекся и не заметил. Я назад: в

самом деле, коленкоровые башмаки лежали на полу.

Сидевшие в этой комнате фигуры продолжали сидеть

так же смирно и без нас, как при нас; они и не

взглянули на меня. Догоняю товарищей, но отсталых

не я один: то тот, то другой наклонится и

подбирает башмаки. Наконец входим в залу, светлее

и больше других: справа стоял, в нише, золоченый,

большой лук: знак ли это губернаторского сана или

так, украшение — я добиться не мог. Зала, как и все

прочие комнаты, устлана была до того мягкими

цыновками, что идешь, как по тюфяку. Здесь эффект

сидящих на полу фигур был еще ярче. Я насчитал их

тридцать.

В одно время с нами показался в залу и «Овосава

Бунгоно ками сама», высокий, худощавый мужчина,

лет пятидесяти, с важным, строгим и довольно

умным выражением в лице. Овосава — это имя,

Бунгоно — нечто вроде фамилии, которая, кажется,

дается, как и в некоторых европейских

государствах, от владений, поместьев или земель,

по крайней мере так у высшего сословия. Частица но

повторяется в большей части фамилий и есть,

кажется, не что иное, как грамматическая форма; ками

— почетное название, вроде нашего и кавалер;

сама — господин, титул, прибавляемый сзади

имен всех чиновных лиц.

Мы взаимно раскланялись. Кланяясь, я случайно

взглянул на ноги — проклятых башмаков нет как

нет: они лежат подле сапог. Опираясь на руку

б[арона] Криднера] (лейтенант на фрегате

«Паллада». — Ред.) , которую он протянул мне из

сострадания, я с трудом напялил их на ноги.

«Нехорошо», — прошептал б[арон] и засмеялся

слышным только мне да ему смехом, похожим на

кашель. Я, вместо ответа, показал ему на его ноги:

они были без башмаков. «Нехорошо», — прошептал я,

в свою очередь.

А между тем губернатор, после первых приветствий,

просил передать ему письмо и, указывая на

стоявший на столике маленький лакированный ящик,

предложил положить письмо туда.

Тут бы следовало, кажется, говорить о деле, но

губернатор просил прежде отдохнуть, Бог

ведает от каких подвигов, и потом уже возобновить

разговор, а сам скрылся. Первая часть свидания

прошла, по уговору, стоя.

В отдыхальне, как мы прозвали комнату, в

которую нас повели и через которую мы проходили,

уже не было никого: сидящие фигуры убрались вон.

Там стояли привезенные с нами кресло и четыре

стула. Мы тотчас же и расположились на них. А кому

недостало, те присутствовали тут же, стоя. Нечего

и говорить, что я пришел в отдыхальню без

башмаков: они остались в приемной зале, куда я

должен был сходить за ними. Наконец я положил их в

шляпу, и дело там и осталось.

За нами вслед, шумной толпой, явились знакомые

лица — переводчики: они ринулись на пол и в три

ряда уселись по-своему. Мы завели с ними разговор.

«У вас стекол нет вовсе в рамах?» — спросил К.Н.

П[осьет]. «Нет», — был ответ. «У вас все домы в

один этаж или бывают в два этажа?» — спрашивал

П[осьет]. «Бывают в два», — отвечал Кичибе и

поглядел на Льоду. «И в три», — сказал тот и

поглядел на Садагору. «Бывают тоже и в пять», —

сказал Садагора. Мы засмеялись. «Часто у вас

бывают землетрясения?» — спросил П[осьет]. «Да,

бывают», — отвечал Садагора, глядя на Льоду. «Как

часто: в десять или в двадцать лет?» «Да, и в

десять, и в двадцать лет бывают», — сказал Льода,

поглядывая на Кичибе и на Садагору. «Горы

расседаются, и дома падают», — прибавил Садагора.

И в этом тоне продолжался весь разговор.

Вдруг из дверей явились, один за другим,

двенадцать слуг, по числу гостей; каждый нес

обеими руками чашку с чаем, но без блюдечка.

Подойдя к гостю, слуга ловко падал на колени,

кланялся, ставил чашку на пол, за неимением

столов и никакой мебели в комнатах, вставал,

кланялся и уходил. Ужасно неловко было тянуться

со стула к полу в нашем платье. Я протягивал то

одну, то другую руку и насилу достал. Чай

отличный, как желтый китайский. Он густ, крепок и

ароматен, только без сахару.

Опять появились слуги: каждый нес лакированную

деревянную подставку, с трубкой, табаком,

маленькой глиняной жаровней, с горячими углями и

пепельницей, и тем же порядком ставили перед

нами. С этим еще было труднее возиться. Японцам

хорошо, сидя на полу и в просторном платье,

проделывать все эти штуки: набивать трубку,

закуривать углем, вытряхивать пепел, а нам каково

со стула? Я опять вспомнил угощение Лисицы и Журавля

(имеется в виду русская народная сказка. — Ред.).

Хотя табак японский был нам уже известен, но мы

сочли долгом выкурить по трубке, если только

можно назвать трубкой эти наперстки, в которые не

поместится щепоть нюхательного, не то что

курительного табаку. Кажется, я выше сказал, что

японский табак чрезвычайно мягок и крошится

длинными волокнами. Он так мелок, что в пачке с

первого взгляда похож на кучу какой-то

темнокрасной пыли.

|

Вид Нагасаки |

Кичибе суетился: то побежит в приемную

залу, то на крыльцо, то опять к нам. Между прочим,

он пришел спросить, можно ли позвать музыкантов отдохнуть.

«Хорошо, можно», — отвечали ему и в то же время

послали офицера предупредить музыкантов, чтоб

они больше одной рюмки вина не пили.

Только что мы перестали курить, явились опять

слуги, каждый с деревянным, гладко отесанным и

очень красивым, хотя и простым, ящиком. Поставили

перед нами по ящику: кто постарше, тем на ножках,

прочим без ножек. Открываем — конфекты. Большой

кусок чего-то вроде торта, потом густое, как

тесто, желе, сложенное в виде сердечка; далее,

рыбка из дрянного сахара, крашеная и намазанная

каким-то маслом; наконец мелкие сухие конфекты:

обсахаренные плоды, и, между прочим, морковь. Не

правда ли, отчаянная смелость в деле

кондитерского искусства? А ничего, недурно: если,

на основании известной у нас в народе поговорки,

можно «съесть и обсахаренную подошву», то

морковь, конечно, и подавно! Да, взаперти много не

выдумаешь, или, пожалуй, чего не выдумаешь,

начиная от вареной в сахаре моркови до пороху

включительно, что и доказали китайцы и японцы,

выдумав и то и другое.

Наконец, не знаю в который раз, вбежавший Кичибе

объявил, что если мы отдохнули, то губернатор

ожидает нас, то есть если устали, хотел он, верно,

сказать. В самом деле, устали от праздности. Это у

них называется дело делать. Мы пошли опять в

приемную залу, и начался разговор.

Прежде всего сели на перенесенные в залу кресла,

а губернатор на маленькое возвышение, на

четверть аршина от пола. Кичибе и Льода, оба

лежали подле наших стульев, касаясь лбом пола.

Было жарко, крупные капли пота струились по лицу

Кичибе. Он выслушивал слова губернатора, бросая

на него с полу почтительный и, как выстрел,

пронзительный взгляд, потом приподнимал голову,

переводил нам и опять ложился лбом на пол. Льода

лежал все время так и только исподлобья бросал

такие же пронзительные взгляды то на

губернатора, то на нас. Старший был Кичибе, а

Льода присутствовал только для поверки перевода

и, наконец, для того, что в одиночку они ничего не

делают. Кругом, ровным бордюром вдоль стен,

сидели на пятках все чиновники и свита

губернатора.

Воцарилось глубочайшее молчание. Губернатор

вынул из лакированного ящика бумагу и начал

читать чуть слышным голосом, но внятно. Только

что он кончил, один старик лениво встал из ряда

сидевших по правую руку, подошел к губернатору,

стал, или, вернее, пал на колени, с поклоном принял

бумагу, подошел к Кичибе, опять пал на колени, без

поклона подал бумагу ему и сел на свое место.

После этого вдруг раздался крикливый, жесткий,

как карканье вороны, голос Кичибе: он

по-голландски передал содержание бумаги нам.

Смеяться он не смел, но втягивал воздух в себя;

гримасам и всхлипываньям не было конца.

В бумаге заключалось согласие горочью (верховный

совет при сёгуне — правителе Японии. — Ред.)

принять письмо. Только было, на вопрос адмирала, я

разинул рот отвечать, как губернатор взял другую

бумагу, таким же порядком прочел ее; тот же старик

секретарь взял и передал ее, с теми же

церемониями, Кичибе. В этой второй бумаге сказано

было, что «письмо будет принято, но что скорого

ответа на него быть не может».

Оно покажется нелогично, не прочитавши письма,

сказать, что скорого ответа не может быть. Так, но

имея дело с японцами, надо отчасти на время

отречься от европейской логики и помнить, что это

крайний Восток. Я выше сказал, что они народ

незакоренелый без надежды и упрямый: напротив,

логичный, рассуждающий и способный к принятию

других убеждений, если найдет их нужными. Это

справедливо во всех тех случаях, которые им

известны по опыту; там же, напротив, где для них

все ново, они медлят, высматривают, выжидают,

хитрят. Не правы ли они до некоторой степени? От

европейцев добра видели они пока мало, а зла

много: оттого и самое отчуждение их логично.

Португальские миссионеры привезли им религию,

которую многие японцы доверчиво приняли и

исповедывали. Но ученики Лойолы (Игнатий Лойола

— основатель ордена иезуитов. — Ред.)

привезли туда и свои страстишки: гордость, любовь

к власти, к золоту, к серебру, даже к превосходной

японской меди, которую вывозили в невероятных

количествах, и вообще всякую любовь, кроме

христианской. Вам известно, что было следствием

этого: Варфоломеевские ночи и отчуждение от

света.

Но если вспомнить, что делалось в эпоху

младенчества наших старых государств, как

встречали всякую новизну, которой не понимали,

всякое открытие, как жгли лекарей, преследовали

физиков и астрономов, то едва ли японцы не более

своих просветителей заслуживают снисхождения в

упрямом желании отделаться от иноземцев.

Удивительно ли после этого, что осторожность и

боязнь повторения старых зол отдалили их от нас,

помешали им вырасти и что у них осталась только

их природная смышленость да несколько опытов,

давших им фальшивое понятие обо всем, что носит

название образованности?

Пока читали бумаги, я всматривался в лица

губернатора и его придворных, занимаясь

сортировкою физиономий на смышленые, живые,

вовсе глупые или только затупелые от недостатка

умственного движения. Было также несколько

загадочных, скрытных и лукавых лиц. У многих в

глазах прятался огонь, хотя они и смотрели, по

обыкновению, сонно и вяло. Любопытно было

наблюдать эти спящие страсти, непробужденные и

нетронутые желания, вместо которых выглядывало

детское притворство или крайняя неловкость. У

них, кажется, в обычае казаться при старшем как

можно глупее, и оттого тут было много лиц, глупых

из почтения. Если губернатор и казался умнее

прочих, так это, может быть, потому, что он был

старше всех. А в Едо, верно, и он кажется глуп. Одно

лицо забавнее другого.

Вон и все наши приятели: Баба-Городзаймон,

например, его узнать нельзя: он, из почтения, даже

похудел немного. Чиновники сидели, едва смея

дохнуть, и так ровно, как будто во фронте.

Напрасно я хочу поздороваться с кем-нибудь

глазами, ни Самбро, ни Ойе-Саброски, ни

переводчики не показывают вида, что замечают нас.

Впрочем, в их уважении к старшим я не заметил

страха или подобострастия: это делается у них

как-то проще, искреннее, с теплотой, почти, можно

сказать, с любовью, и оттого это не неприятно

видеть. Что касается до лежанья на полу, до

неподвижности и комической важности, какую

сохраняют они в торжественных случаях, то,

вероятно, это если не комедия, то балет в

восточном вкусе, во всяком случае, спектакль,

представленный для нас. Должно быть, и японцы в

другое время не сидят точно одурелые, или как

фигуры воскового кабинета, не делают таких

глупых лиц и не валяются по полу, а обходятся

между собою проще и искреннее, как и мы не таскаем

же между собой везде караул и музыку. Так

думалось мне, и мало ли что думалось!

Еще мне понравилось в этом собрании шелковых

халатов, юбок и мантилий отсутствие ярких и

резких красок. Ни одного цельного цвета,

красного, желтого, зеленого: все смесь, нежные,

смягченные тоны того, другого или третьего. Не

верьте картинкам, на которых японцы представлены

какими-то попугаями. И простой народ здесь не

похож костюмами на ту толпу мужчин, женщин и

детей, которую я видел на одной плантации в

Сингапуре. Там я поражен был смесью ярких платьев

на малайцах и индийцах и счел их за какое-то

собрание птиц в кабинете натуральной истории.

Здесь, в толпе низшего класса, в большинстве,

во-первых, бросается в глаза нагота, как я сказал,

а потом преобладает какой-нибудь один цвет, но не

из ярких, большею частью синий. В платьях же

других, высших классов допущены все смешанные

цвета, но с большою строгостью и вкусом в выборе

их.

Пробегая глазами только по платьям и не

добираясь до этих бритых голов, тупых взглядов и

выдавшихся верхних челюстей, я забывал, где сижу:

вместо крайнего востока как будто на крайнем

западе: цвета в туалете — как у европейских

женщин. Я заметил не более пяти штофных и то

неярких юбок у стариков; у прочих, у кого гладкая

серая или дикого цветя юбка, у других

темно-синего цвета Adelaide, vert de gris, vert de pomme

(французские обозначения цвета модных материй. —

Ред.), словом, все наши новейшие модные цвета

couleurs fantaisie были тут.

Губернатор был в халате и юбке одного цвета pensee

(анютины глазки (франц.). — Ред.) с темными

тоненькими полосками. Мантилья его покроем

отличалась от других. У всех прочих спина и

рукава гладкие: последние, у кисти руки, широки;

все вместе похоже на мантильи наших дам; у него

рукава с боков разрезаны, и от них идут какие-то

надставки, вроде маленьких крыльев. Это, как я

узнал после, полупарадный костюм,

соответствующий нашим вицмундирам. Скажите,

думал ли я, думали ли вы, что мне придется писать о

японских модах?

Обычаи сидеть на пятках происходит у них будто

бы, как я читал где-то, оттого, что восточные

народы считают неприличным показывать ноги,

особенно перед высшими лицами. Не думаю: по

крайней мере, сидя на наших стульях, они без

церемонии выказывают голые ноги выше, нежели

нужно, и нисколько этим не смущаются. Пусть они не

считают нас за старших, но они воздерживались бы

от этого по привычке, если б она у них была. Вся

разница в восточной манере сидеть от нашей

произошла, кажется, от простой и самой

естественной причины. В Европе не жарко: мы ищем

света и строим домы с большими окнами, сидим на

возвышениях, чтоб быть ближе к свету; нам нужны

стулья и столы. В Азии, напротив, прячутся от

солнца: от этого окошек почти нет. Зачем же им в

полупотемках громоздиться на каких-то хитро

придуманных подставках, когда сама природа

указывает возможность сесть там, где стоишь? А

если приходится сидеть, обедать, беседовать,

заниматься делом на том же месте, где ходишь, то,

разумеется, пожелаешь, чтоб ноги были у всех

чисты. От этого на востоке при входе и надо снять

туфли или сандалии. Самые земные поклоны у них

происходят от обычая сидеть на пятках. Стоять

перед старшим, или перед гостем, по их обычаю,

неучтиво: они, встречая гостя, сейчас опускаются

на пол, а сидя на полу, как же можно иначе

поклониться почтительно, как не до земли?

С какой холодной важностью и строгостью в лице, с

каким достоинством говорил губернатор, глядя

полусурово, но с любопытством, на нас, на новые

для него лица, манеры, прически, на шитые золотом

и серебром мундиры, на наше, открытое и свободное

между собой обращение! Мы скрадывали невольные

улыбки, глядя, как он старался поддержать свое,

истинно японское достоинство.

|

Японский дом |

Но это длилось недолго. Вдруг, когда он

стал объяснять, почему скоро нельзя получить

ответа из Едо, приводя между причинами

расстояние, адмирал сделал ему самый простой и

естественный вопрос: «А если мы сами пойдем в Едо

морем, на своих судах, дело значительно

ускорится? Мы, при хорошем ветре, можем быть там в

какую-нибудь неделю. Как он думает?» Какая вдруг

перемена с губернатором: что с ним сделалось?

куда делся торжественный, сухой и важный тон и

гордая мина? Его японское превосходительство

смутился. Он вдруг снизошел с высоты своего

величия, как-то иначе стал сидеть, смотреть; потом

склонил немного голову на левую сторону и с

умильной улыбкой, мягким, вкрадчивым голосом

говорил тихо и долго. «Хи, хи, хи!» — слышалось

только из Кичибе, который, как груда какая-нибудь,

образующая фигурой опрокинутую вверх дном

шлюпку, лежал на полу, судорожно подергиваясь от

этого всем существом его произносимого хи.

Губернатор говорил, что «японскому глазу

больно видеть чужие суда в двух портах Японии,

кроме Нагасаки; что ответа мы тем не ускорим,

когда пойдем сами» и т.п.

После «делового» разговора начались взаимные

учтивости. С обеих сторон уверяли, что очень рады

познакомиться. Мы не лгали: нам в самом деле

любопытно было видеть губернатора, тем более что

мы месяц не сходили с фрегата, и во всяком случае

видели в этом развлечение. Но за г. Овосаву можно

было поручиться, что в нем в эту минуту сидел сам

отец лжи, дьявол, к которому он нас, конечно, и

посылал мысленно. Говорят, не в пору гость хуже

татарина: в этом смысле русские были для него

действительно хуже татар. Я сказал выше, что

Овосаве оставалось всего каких-нибудь два месяца

до отъезда, когда мы приехали. Событие это, то

есть наш приход, так важно для Японии, что

правительство сочло необходимым присутствие

обоих губернаторов в Нагасаки. Не правда ли, что

Овосава Бунгоно имел причину сетовать на наше

посещение?

После размена учтивостей губернатор встал и

хотел было уходить, но адмирал предложил еще

некоторые вопросы. Губернатор просил отложить их

до другого времени, опасаясь, конечно, всяких

вопросов, на которые, без разрешения из Едо, не

знал, что отвечать. Он раскланялся и скрылся. Мы

пошли назад. За нами толпа чиновников и

переводчиков. Тут был и Баба-Городзаймон.

«Здравствуй, Баба!» — сказал я, уж не помню, на

каком языке. Он приветливо кивнул головой. Тут мы

видели его чуть ли не в последний раз. Его в тот же

день услали с нашим письмом в Едо. Он был

счастлив: он тоже отслужил годичный срок и

готовился уехать с губернатором к семейству, в

объятия супруги, а может быть и супруг: у них

многоженство не запрещено.

Проходя чрез отдыхальню, мы были остановлены

переводчиками. Они заступили нам дорогу и

просили покушать. В комнате стоял большой,

прекрасно сервированный стол, установленный

блюдами, бутылками всех форм, с мадерой, бордо, и

чего-чего там не было! И все на европейский лад.

Вероятно, стол, посуда и вина, а может быть и

кушанья, взяты были у голландцев. Адмирал

приказал повторить свое неизбежное условие, то

есть чтоб губернатор участвовал в завтраке.

Кичибе, кланяясь, разводил руками, давился

судорожным смехом и все двигался к столу, усердно

приглашая и нас. Другие не отставали от него,

улыбались, приседали — все напрасно. Мы

покосились на завтрак, но твердо прошли мимо, не

слушая переводчиков. Едва мы вышли на крыльцо,

музыка заиграла, караул отдал честь

полномочному, и мы в прежнем порядке двинулись к

пристани.

На пристани вдруг вижу в руках у Фаддеева и у

прочих наших слуг те самые ящики с конфектами,

которые ставили перед нами. «Что это у тебя?» —

спросил я. «Коробки какие-то». «Где ты взял?»

«Китаец дал... то бишь, японец». «Зачем?» «Не могу

знать». «Зачем же ты брал, когда не знаешь?»

«Отчего не взять? Он сказал: «На, вот, возьми,

отнеси домой, господам». «Как же он тебе сказал,

на каком языке?» «По-своему». «А ты понял!» «Понял,

ваше высокоблагородие. Чего не понять? говорит,

да дает коробки, так значит: отнеси господам».

Вон этот ящик стоит и теперь у меня на комоде.

Хотя разрушительная десница Фаддеева уже

коснулась его, но он может доехать, пожалуй, до

России. В нем лежит пока табак, японский же.

— Чего вам дали? — спросили мы музыкантов на

пристани.

— По рюмке воды, — угрюмо отвечало несколько

голосов.

— Неужели? — спросил кто-то.

— Точно так, ваше благородие.

— Что ж вы?

— Выпили.

— Зачем же?

— Мы думали, что это... не вода.

— Да может быть, вода-то хорошая? — спросил я.

— Нешто: лучше морской, — отвечал один.

— Это полезно для здоровья, — заметил я.

Трезвые артисты кинули на меня несколько мрачных

взглядов. Матросы долго не давали прохода

музыкантам, напоминая им японское угощение.

Едва мы тронулись в обратный путь, японские лодки

опять бросились за нами с криком «оссильян»,

взапуски, стараясь перегнать нас, и опять

напрасно.

Текст приводится по изданию:

И.А. Гончаров. Фрегат «Паллада».

Очерки путешествия в двух томах //

Собр. соч. Т. 6. М., 1952