Выцветающая бессмертная живопись

Прогулка Василия Розанова по Риму

Василий Васильевич Розанов

(1856–1919) был домоседом. За границу он впервые

отправился в 1901 г., когда ему исполнилось 45 лет.

Нетрудно догадаться, что это была Италия. На это

путешествие его вдохновил литературный критик и

издатель Петр Перцов, привезший массу

итальянских фотографий и горсть древних монет,

навсегда заразив Розанова страстью к

нумизматике. Из Петербурга в Рим отправился

«турист» совершенно неопытный, непрактичный,

даже в Петербурге чувствовавший себя

провинциалом. К тому же, как писал сам Розанов, он

поехал в Италию, не владея ни одним языком, кроме

русского (правда, он знал неплохо французский и

латынь). Один из русских путешественников увидел

в Риме маленького человека «в розлетайке и

соломенной шляпе», торгующегося с извозчиком.

Это был Розанов. Василий Васильевич Розанов

(1856–1919) был домоседом. За границу он впервые

отправился в 1901 г., когда ему исполнилось 45 лет.

Нетрудно догадаться, что это была Италия. На это

путешествие его вдохновил литературный критик и

издатель Петр Перцов, привезший массу

итальянских фотографий и горсть древних монет,

навсегда заразив Розанова страстью к

нумизматике. Из Петербурга в Рим отправился

«турист» совершенно неопытный, непрактичный,

даже в Петербурге чувствовавший себя

провинциалом. К тому же, как писал сам Розанов, он

поехал в Италию, не владея ни одним языком, кроме

русского (правда, он знал неплохо французский и

латынь). Один из русских путешественников увидел

в Риме маленького человека «в розлетайке и

соломенной шляпе», торгующегося с извозчиком.

Это был Розанов.

В Италии Розанова поразил неповторимый сплав

язычества и христианства. Его эмоциональная

возбужденность передается и читателю. В очерках

Розанова не следует искать подробного и

профессионального описания итальянских

древностей. В них присутствует другое –

прихотливое, живописное и очень своеобразное

видение вечных культурных и художественных

ценностей оригинальным мыслителем.

Наконец я в Сикстинской капелле с фресками

Рафаэля.

Ватикан 400 лет назад напоминал наши архиерейские

дома, как они строятся теперь, только был

обширнее. Узкие, неудобные и крутые лестницы;

какие-то коридорчики, по одну сторону которых

стена, а по другую — сплошное стекло в

бесконечном переплете многосаженной рамы;

красивый крипичный пол, нигде мрамора, материал

или дешевый, или изношенный, форма — неуклюжая,

страшная усталость ног, задыхающаяся грудь — вот

общая физическая и зрительная тяжесть, с которою

я вошел в Сикстинскую капеллу. Она — небольшая,

как именно внутренняя домовая часовенька, где

молится владыка дома или его немногие близкие.

Капелла расписана Микель-Анджело. Прямо против

входа — «Страшный суд», а ее согнутый в отлогий

свод-потолок занимают: пророки, сивиллы,

сотворение мира и человека, разложенные на его

моменты, и так называемые «предки» —  . Это — фигуры старцев и

стариц, о которых, когда спросили Микель-Анджело,

кого он тут изобразил, он неопределенно ответил,

что это — «предки», т.е. те лица, которые

поименованы в родословной Иисуса Христа в начале

Евангелия. Разумеется, большинство их так же

неопределенно, относительно своего характера и

судьбы, названы в Евангелии, как неопределенно и,

в сущности, уклончиво Микель-Анджело назвал их

любопытным спрашивателям. В действительности —

вся капелла пророческая. Вся дышит, летит вперед;

грозит будущим, как Страшный суд, оплакивает

прошлое, как Иеремия оплакивал разрушенный

Иерусалим. Микель-Анджело в красках очень

родствен Данту в слове. . Это — фигуры старцев и

стариц, о которых, когда спросили Микель-Анджело,

кого он тут изобразил, он неопределенно ответил,

что это — «предки», т.е. те лица, которые

поименованы в родословной Иисуса Христа в начале

Евангелия. Разумеется, большинство их так же

неопределенно, относительно своего характера и

судьбы, названы в Евангелии, как неопределенно и,

в сущности, уклончиво Микель-Анджело назвал их

любопытным спрашивателям. В действительности —

вся капелла пророческая. Вся дышит, летит вперед;

грозит будущим, как Страшный суд, оплакивает

прошлое, как Иеремия оплакивал разрушенный

Иерусалим. Микель-Анджело в красках очень

родствен Данту в слове.

Но прежде чем я успел что-нибудь рассмотреть,

невероятная жалость и еще более страх защемили

мое сердце. Живопись уже наполовину выцвела. Еще

400 лет, и она сольется с пепельным цветом

загрязненной извести, разве только сохраняя в

каемочках пятен контуры древних картин. Что за

недогадка: окна капеллы надобно заставлять

черным картоном на все 24 часа, открывая не более

как часа на 3—4, когда они осматриваются, и то не

ежедневно. Я принес из катакомб камешек, с ладонь

величины, — часть разбитой и лежащей в кустах

картины; половина его занята зеленою полосою,

вероятно, краем одежды. Когда я его вынул из

кармана и осмотрел, я увидел, что краска на нем до

того свежа, что кажется сырою, вчера

нарисованною. И вот эта особенная сырость

свежести, столь ласкающая глаз, отличающаяся от

полинялости, как жизнь от смерти, заставила меня

инстинктивно, кладя его на стол после осмотра,

положить краскою книзу, а не кверху. Солнце ярко

било в окно, итальянское жадное солнце; и я

почувствовал, что через 5—6 часов его действия

сырость свежести этих красок уже пропадет. В

одно-два-три лета выцветает и портится платье.

Пусть это жалкие по крепости цвета, но в 200—300—400

лет какие цвета выстоят! Как не понять, что всякая

картина, не скрывающаяся в ночи катакомб, или

приблизительно такой же, гибнет; и когда гибнут

единственные творения Микель-Анджело

невозвратимо, неудержимо, ежедневно — это

ужасно!

Теперь фрески Рафаэля имеют только половину

первоначальной красоты. Увы! и здесь этот же

грозный серовато-блеклый цвет целой комнаты, как

в Сикстинской капелле. Я заметил, что почему-то

именно Рафаэль и Микель-Анджело выцвели более,

чем их современники, тут же в соседних залах

представленные. Нежность ли кисти, особо ли

тонкий и прозрачный слой краски, или особенно

сложное сочетание цветов, из которых, как

известно, всякий выгорает неравномерно с

другими, а медленнее или скорее, но картины

Рафаэля и Микель-Анджело особенно пострадали и

уже не полны цветом теперь, уже растеряны в

тончайших паутинках гениального зиждительства,

и подобны не разорванной, но уже износившейся,

поредевшей, обнаружившей нити свои царской

порфире. Точно крылышки бабочки, до которых

дотронулись пальцем: они — не те и никогда не

будут теми, какими вышли из лона природы!

И поправить этого нельзя. Никакой реставратор не

осмелится притронуться кистью к картине Рафаэля,

хотя бы даже окончательно гибнущей (фрески

Сикстинской капеллы были реставрированы в

1960—1980-х гг. — Ред.). Тут же, в залах близ

Сикстинской капеллы, было несколько художников,

копировавших сюжеты Рафаэля; их снимки, конечно,

старательные, вероятно, талантливые, показывали,

до чего, в сущности, творения гения кисти

невоссоздаваемы, непереводимы на другой кусок

полотна. Это как Херувимская песнь, «изложенная

своими словами». Сюжет тот же, но нет той же души.

Causa materialis (причина материальная — лат.),

говоря словами Аристотеля, в обеих одна, но causa

efficiens (причина действующая — лат.) и causa finalis

(причина целевая — лат.) — разны. Только

Рафаэль может рисовать, «как Рафаэль», а когда

пробует другой, «как Рафаэль», — получается

непременно и всякий раз, «как другой». Т.е.

первоклассное в живописи не срисовываемо, не

воспроизводимо вовсе, никогда, никем, и уж если

гибнет — то гибнет. Солнце берет назад сокровище,

в сущности, им на землю принесенное или у него

похищенное.

|

Развалины Форума.

Литография |

Удивительно, какие мысли во мне

возбудила Сикстинская капелла и также большие

фрески Рафаэля: о политической, да и вообще

всяческой свободе. «Мы не свободны, мы не

свободны», — твердил я, бродя по комнатам. И еще:

«нужно свободы, доходящей до безумия, до

безрассудства, чтобы начать так творить».

Оговорюсь: ведь каждый американец теперь, т.е.

сын, казалось бы, свободной страны, в сущности

есть подданный своего лакея, буфетчика,

истопника печи, обычая городского,

государственного, общекультурного. Он не

свободен от прически до веры, от выбора невесты и

до «фасона» гроба, в который его положат. Не в том

веке, но в той же цивилизации (ибо это была целая

цивилизация), в которой творили Микель-Анджело и

Рафаэль, Де-Фоэ написал своего «Робинзона» —

это самое жадное в отношении к свободе творение;

жадное, как огонь к кислороду. Вот природной-то

жажды к свободе, не подогретой, не искусственной,

в нас и нет или ее мало; мало ее в американце и в

русском, а в тех людях она была.

Таково впечатление от Сивилл Микель-Анджело.

Известно, что вне христианского и

иудейско-канонического круга священных книг

были языческие книги, в которых содержатся (или

думают, что содержатся) тайные намеки на

пришествие в мир Спасителя. Книги эти,

ритмического и стихотворного сложения,

называются «Сивиллиными книгами» и относимы

были к легендарному лицу особых пророчиц, Сивилл.

Мне приходилось прочесть из них одну (в западной

литературе они все изданы и комментированы): она

исполнена тоски, скорби, темных надежд и

обширного космополитического полета фантазии.

Вот их-то и представил Микель-Анджело, в

аллегорической, конечно, форме, как женщин то

читающих, то пишущих, и сотворил вторые

«Сивиллы», второе и новое о Боге-Слове

пророчество. Их пять: Sybilla Lybica (Сивилла ливийская,

— лат.), Sybilla Persica (Сивилла персидская, — лат.),

Sybilla Cumana (Сивилла кумская, — лат.), Sybilla Erytrica

(Сивилла эритрейская, — лат.), Sybilla Delphica

(Сивилла дельфийская, — лат.), — по месту или

странам правдоподобного происхождения

загадочных книг. Конечно, эти книги более чем

апокрифичны, и ввести Сивилл в сонм

ветхозаветных пороков, Захарии, Даниила, Иеремии,

Иезекииля и других, в частной капелле первого

христианского священника — это одно уже дерзко

по мысли, своенравно и бурно, как именно апокриф,

ниспровергающий канон всех традиций! Ни на одну

минуту это не было бы позволительно у нас, и

Микель-Анджело мог бы расписывать так дворцы, но

ни одна капелла с его Сивиллами не была бы у нас

освящена. Таким образом, тут сказалась свобода

культуры, свобода исторического момента. Но она

ли только!..

|

Страшный суд.

Микеланджело. Фрагмент |

Как эти Сивиллы нарисованы! «Боже, до

чего это свободно!» — думал я, глядя на них. В

красках, все светлого фона, с преобладающим

желтым, может быть напоминающим желтый песок или

желтый луч солнца тех горячих стран, откуда

пришли «Сивиллины книги», — есть ужасно много

нежного, тайно-женственного, ласкающего, не

острого и не угрюмого. И между тем в то же время

лица пророчиц (особенно, напр., Sybillae Cumanae)

бесконечно угрюмы, напряжены, строги. Однако не

все: Sybilla Cumana, желтая, старая, страшная в своей

биографии, отразившейся на челе, и самая

привлекательная, ибо она воистину пророчица,

заставляет каждого согнуть перед собою колена,

как мальчика; но другие, как Sybilla Delphica, —

привлекательны, грациозны, однако в столь мощных

чертах, что остаются для всякого пророчицами и

гонят в зрителе тень мысли об единстве естества у

них и у него. Да, это — пророчество в живописи, и

кисть была в руках пророка. Но и это еще не все: в

пяти фигурах вовсе нет общепророчественного; что

вот живописец имел концепцию языческого

пророчества и разложил эту концепцию на пять

моментов, или аллегорий. Где-то и когда-то ему

приснилось или привиделось пять странно

страшных лиц, которых он не мог забыть, которые

извнутри все грозили ему, может быть, что-нибудь

шептали, и он эти пять кошмаров бросил на потолок

Сикстинской капеллы и подписал, что пришло на ум:

«Сивиллы», «древние пророчицы», никому не

известные и не понятные. Это как и ответ о других

фигурах: «Предки Иисуса»; ответ —

неопределенный, уклончивый, чтобы отвязаться от

вопроса. Каждая из Сивилл как бы ничего не знает о

другой; это не аллегории одной концепции; каждая

имеет биографию свою на лице, ни с кем не

сообразуется, каждая — «сама» и говорит «свое»,

уверенно, твердо, непоколебимо, в свою точку, по

линии своего врожденного устремления.

|

Сивиллы:

Эритрейская, Дельфийская, Ливийская,

Персидская, Кумская. Микеланджело

|

И как они сидят, как драпировано их

платье. Опять — впечатление свободы. Я только тем

и могу объяснить однообразное впечатление

свободы, от них полученное, что ведь, в сущности,

пророчество есть самый свободный в человеке дар,

и дар самый любящий в отношении к предмету

пророчества. Из пяти фигур, все сидящих,

некоторые согнуты в напряженном чтении, другие

прямы и смотрят вперед себя, еще другие —

полуповернулись в какой-то задумчивости. И вот в

этих положениях фигур сколько личной и

физиологической свободы! Буря извне не шелохнула

бы их, но шелест внутренней мысли весь выразился

в новом упрямом движении. Все — внутренно, ничего

— по закону внешности. Им нет закона, они — для

всего закон. Так сотворил их Микель-Анджело,

сотворил любимых своих детищ.

Фигуры пророков менее замечательны, ибо имеют

около себя соперничество нами читаемых книг

пророческих. Нельзя так сильно нарисовать

Иезекииля, как Иезекииль написал «книгу

Иезекииля», и такое сравнение, невольное в

зрителе, снимает лучшие краски с живописи.

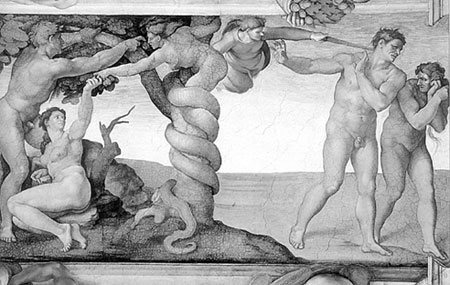

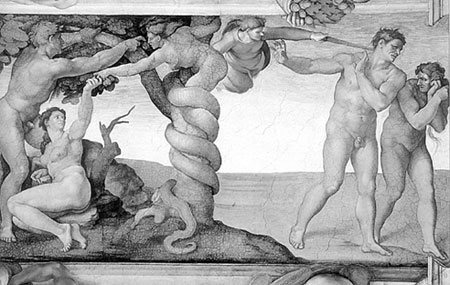

Сотворение мира, разлагающееся в картинах на

«Сотворение солнца и луны», «Сотворение Адама»,

«Сотворение Евы», «Искушение змия», «Изгнание из

рая»,— все это, конечно, первоклассные создания;

но есть в них недостаток во всех — отсутствие

невинности и чистоты, столь присущих первому дню

мира и человечества. Ева, изгоняемая из рая,

согнутая, до того дурна, до того грешна, что,

кажется, Бог должен бы раздавить такое создание,

а не сказать ей, именно ей, а не Адаму, столь

обещающие и утешающие слова, что через нее же,

виновницу падения, придет в мир и восстание из

падения. Микель-Анджело не знал «Рая» и даже

чуть-чуть только знал «Чистилище»; он хорошо знал

только «Ад». Мы повторяем невольно

навязывающуюся параллель его с Дантом, у

которого также «Ад» несравненно силен и гораздо

слабее обе другие части «Davina Comedia» («Божественная

комедия» — итал.).

* * *

Во фресках Рафаэля все так же серо, бледно и

потускнело уже в тонах, как и в Сикстинской

капелле, хотя здесь к окнам и приделаны тяжелые

деревянные рамы изнутри, без сомнения,

закрывающие их от света на все время присутствия

света. Но залы эти хотя гораздо выше капеллы, свет

обильнее сюда бьет. И только если бы сократить

время доступности их для публики до трех часов в

сутки, и то часов — не полуденных и не весенних и

не летних, то, может быть, удалось бы если не

сохранить их, то как можно дольше растянуть время

их гибели. Даже, я думаю, достаточно показывать их

избранной публике, по билетам, за высокую цену

или по рекомендации; и таким образом, сбросив со

счетов глазеющую публику, открывать для света

всего на несколько недель в году. Несомненно, уже

теперь половины первоначальной прелести во

фресках нет, и с каждым десятком лет ее будет

меньше.

|

Изгнание из рая.

Микеланджело |

У Рафаэля — свобода успокоенного

вымысла. Собственно Рафаэль уже весь дан в его

учителе Перуджино. Но чего Перуджино хотел, но не

мог, Рафаэль смог. Умиление, кротость, какой-то

рай в лице — вот его особенность. Он просеял

землю, земля упала вниз, а на его палитре остались

одни небесные частицы. Картины Джулио Романо,

Поля Веронеза, Тициана, Корреджио, также

Микель-Анджело не только не достигают

рафаэлевского, но и ничего не имеют в себе

рафаэлевского, грубее, суть плоть и кость перед

душой. Душу же, «Психею» древнюю, схватил один

Рафаэль. Он везде фантазирует, кротко, мило,

прелестно, то беря из христианства, то из

язычества, везде без усилия, без напряжения, как

царь, который берет везде, ибо все ему

принадлежит.

Особенно чудесны по вымыслу «Афинская школа» и

«Спор о причастии». В последней картине,

поблизости к св. Иерониму он поместил фигуры двух

епископов, но кто бы мог на это решиться —

нарисовал себя и своего учителя Перуджино в этих

епископских одеждах! Ну, как не сказать, что это

был — Робинзон, свободно распоряжающийся на

неизвестном острове!

И нужно было вскормить, всхолить эту свободу.

Вечная честь папам того времени. И художники

отнеслись взаимно к самим папам за это с

свободною любовью, по крайней мере Рафаэль. Он

изобразил все великие моменты папства, особенно

те, где папа являлся защитником и спасителем

города Рима от полчищ нахлынувших варваров. Он

принес им дань самой свободной и прекрасной

любви, без вынужденности и без преувеличения, и

они, в свою очередь, по-видимому, никогда не

пытались удлинить эту жертву, увеличить этот дар.

Все обошлось само собой, все создалось само

собой; «само собой» чувствуется в каждом

движении кисти Рафаэля. «Мне так хочется». И он

рисовал так, как «хочется». Это особенно видно в

так называемых аллегорических его сюжетах,

которые, по-видимому, он очень любил: «Causarum cognitio»

(Познание причин — лат.), «Justitia»

(Юриспруденция — лат.), «Prudentia» (Умеренность —

лат.), или, напр., в «Mons Parnass» (Монпарнас — лат.).

На последнем, возле Данта и Ариоста, он также

нарисовал себя, и тоже в лавровом венке, как их.

|

Станца (дворцовый зал) «Пожар в Борго».

Рафаэль |

Известно, что Рафаэль имеет особенное

от всех людей лицо: чистейшей девушки, нежное и

удлиненное, без зачатка бороды или усов. Он есть

такое же в истории чудесное явление, как Жанна

д’Арк, т.е. он есть феномен, особенно

выковавшийся в недрах мира, существо

сверхъестественное, т.е. в большей степени, чем

все мы, естественные люди. Известно также, что он

умер рано, угаснул без видимой причины и

физического потрясения. Он неистощимо рисовал,

неудержимо, чрезвычайно много оставил, не говоря

о картинах, неоконченных набросков, этюдов,

проектов для учеников и таким образом вытянул

себя в живопись, как шелковичный червь

вытягивает себя в шелковую паутину. Все рассказы

о других причинах его ранней смерти едва ли

правдоподобны и во всяком случае не могут быть

доказаны по крайней интимности сюжетов этих

рассказов. «Ну, кто это видел!» — всегда можно

ответить такому изустно-легендарному

рассказчику.

|

Автопортрет.

Рафаэль |

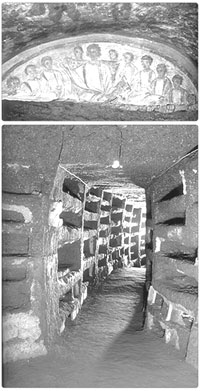

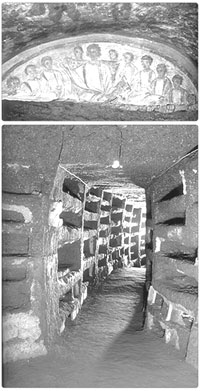

Зачатки великой итальянской живописи

лежат в катакомбах. На этих кратких страницах

нельзя этого доказать и объяснить, но кто

просмотрит снимки рисунков живописи в

катакомбах, будет поражен единством тем их и

содержания и нравственного колорита с

итальянскою живописью, и особенно Рафаэля.

Вечное «Поклонение волхвов» — здесь и там;

«Поклонение пастырей» — на земле и под землей;

Иисус в виде «Доброго Пастыря» в IV и XV веках.

Вовсе не эти сюжеты были бы взяты гениальным

русским религиозным живописцем. Между тем

Рафаэль не знал катакомб, только позднее

восстановленных, реставрированных, описанных,

изученных со всем совершенством науки — в наши

дни. Откуда эта близость? Было единство крови,

единство традиции, единство почвы от мученика

Себастиана до Рафаэля Санцио, так я думаю. Как

есть единство крови в «Запорожцах» и в Репине,

который нарисовал запорожцев, в «Богатырях» и в

Васнецове, их изобразившем. Таким образом,

итальянское искусство глубоко национально,

традиционно, почвенно; оно все — римское или

римско-готское искусство, римско- и

готско-христианское. Упоминая о готах, я говорю о

них как о примеси, как о налете в виде лангобардов

и вестготов по преимуществу в отношении к

венецианской и к флорентийской школе. Но Рафаэль

и Перуджино с готами не имеют ничего общего: они

все свои темы и весь свой колорит имеют в

безвестных живописцах, которые украшали

крошечные, в 2—3 аршина длины и ширины, капеллочки

катакомб. И ведь нужно же было любить живопись,

чтобы в вечной ночи под землею, при свете

лампочки с деревянным маслом, во время гонения

Домициана или Диоклетиана, рисовать «Доброго

Пастыря» — Иисуса, несущего на плечах овечку,

символ души человеческой, или Божию Матерь в

беседе с пророком Исаией. Сколько кротости и

умиления. Поистине евангельского в человеке не

менее, чем в Евангелии человечного.

На вершине Колизея

Наконец я взобрался на вершину Колизея.

Оказалось, что в стене есть внутренние ходы —

лестницы, даже с перилами, равно как и отдельные

ярусы, совершенно приспособлены для обозрения

посетителя, который может ходить по развалинам

как человек, а не ползти как змея, или летать как

летучая мышь. Все это стоит 1/2 лиры, т.е. 18 коп., и,

конечно, эта плата чрезвычайно умеренна и

совершенно необходима для выполнения

постоянных, хоть и небольших работ по приведению

в порядок отдельных частей архитектурного

чудовища. Вообще в катакомбах, на Foro Romano и везде,

где мне случилось быть, я видел необыкновенную

заботливость и, как мне кажется, даже любовь, с

которою римляне относятся к своим руинам. В одном

месте (на Foro Romano) отвалилась огромная скала, целый

камень, входивший верхним углом в какую-то

постройку. Камень этот упал углом и раздробил

каменный пол под собою, не Бог весть какой

красоты или значительности. Скалу тотчас

укрепили в том самом положении, как она упала, с

помощью приспособлений, напомнивших мне

приспособления, с помощью которых держится тоже

упавший Царь-колокол в Москве, а пол поправляют.

Осколок к осколку прикладывают древнюю плиту,

мелкими кусочками, и все это скрепляют цементом.

Ни одного куска не внесено вновь, ни одного из

древних не положено небрежно.

Во втором этаже Колизея сторож в позументе

(очевидно, правительственная служба) предложил

мне посмотреть модель Колизея, как он был в

целости. Я вошел в отдельную большую комнату,

которую занимала модель, сама величиною похожая

на небольшой кабинет. Она была сделана вся из

дерева, железа и меди и воспроизводила даже те

огромные вставленные в кольца железные катки, с

помощью которых натягивался брезент над

Колизеем. В самом деле, здание никогда не имело

крыши, а между тем как от зноя, так и от дождя была

необходима защита. Она и состояла из парусины,

так же мало задерживавшей свет, как парусинные

занавески в наших столовых, и между тем

задерживавшей и лучи солнца, и капли дождя. Но

каким механизмом можно было над целым Колизеем,

т.е. в сущности над большой площадью, поднять

брезент на страшную высоту Ивана Великого?!

Оказывается, крайний венчик камня верхнего яруса

весь сплошь был усеян железными или стальными

цилиндриками, на которые наматывалась бечева,

тянувшая брезент. Одновременно вертя за ручки

эти цилиндрики, вершок за вершком вытягивали

чудовищное полотнище и поднимали его на страшную

высоту. Все «помаленьку», как и сейчас, все — не

торопясь, и достигались чудеса техники.

Коридоры и ходы под полом арены оказались вовсе

не клетками зверей или людей, а вместилищем машин

и всяческих технических приспособлений, которые

были необходимы для сложных и дорогих

представлений в цирке. В самом деле, лежа

эллипсовидным блином у ног зрителей круглого

театра, сцена представлений, очевидно, не имела

кулис и того, что бывает «за кулисами» и что

технически необходимо. Римляне и сделали из

самого пола арены, где происходила борьба,

«кулисы» и отнесли под пол то, что мы относим «за

кулисы». В самой середине арены вырезана была

продолговатая четырехугольная доска. Она

запиралась и отпиралась снизу. Когда на арене

оказывался труп или несколько трупов, не нужных

для дальнейших «lusus» (забава, игра — лат.), эти

трупы издали подпихивали на эту доску. Тотчас она

отпиралась снизу, доска вертикальная

поворачивалась на оси, как дверь на петлях, и

сбрасывала животное или человека «за кулисы»,

под пол. Звери же и люди содержались в клетках в

каменном основании самого Колизея. На сцене

происходили целые представления разных видов

охоты на зверей, и она была так велика, что на ней

устраивался целый ландшафт охоты, с

искусственным леском, пещерой, горкой и т.п.

Воинские битвы (бои гладиаторов) были как

сухопутные, так и морские. В последнем случае

деревянный пол арены убирался вон, и

открывавшийся под ним бассейн наполнялся водою,

на которой плавали морские суда, конечно,

уменьшенного размера. Ложа цезарей находилась в

средней точке длинной стороны Колизея; vis-a-vis с

нею, в центре противоположной длинной же стороны

его, находились ложи весталок. Те и другие, как и у

нас теперь, лежали в «бельэтаже». Чем далее шли

ярусы кверху, тем понижалось общественное

положение зрителей. Но вот особенность: самый

верхний ярус Колизея был весь в сплошной

колоннаде, и здесь «за колоннами» стояли моряки.

Ниже их сидела чернь и еще ниже (но все же страшно

высоко) сидели купечество, лавочники, мещанство.

Отчего, при уважении римлян к военной службе,

моряки были, однако, помещены сзади всех? Оттуда

уже почти нельзя рассмотреть, за страшной

высотой, деталей представления внизу, и

остальному люду оно было бы вовсе не видно; но

моряк, обладающий по должности исключительно

отличным зрением, мог рассматривать то, чего

обыкновенному глазу не удалось бы вовсе увидеть.

|

Катакомбы Домитиллы. Христос с апостолами

(вверху).

Катакомбы Присциллы, центральная галерея

первого яруса (внизу)

|

В цельной модели Колизей удивительно

красив. Он и необъятно величествен, и

пропорционален. Эллипс его только чуть-чуть

удлинен, а высота его совершенно соразмерна с

длиной и шириной. Верхний ряд колонок, за

которыми стояли моряки, сообщил легкость и

воздушность чудищу; а множество статуй,

поставленных в нишах, расположенных снаружи

стены (обращенной к городу), довершали изящность

постройки. Применяясь к нашим терминам, чудное

зиждительство это не есть казарменная постройка,

что-то площадное, уличное, для «черни», а во всех

частях обдуманности и тонкого приспособления

напоминает скорее гостиную. Он вмещал в себе до 87

000 зрителей, т.е. все население таких наших

городов, как Калуга, Тула, Орел. В этих-то видах

вместимости он и вознесен так высоко в воздух, а

сообразно с высотою уже раздвинута для симметрии

длина и ширина его.

Сцена представления занимает небольшой

(сравнительно со всем Колизеем) круг. Он обведен

решеткой, через которую не мог бы перепрыгнуть

хищный зверь и попасть в начинающиеся отсюда

ярусы сидений. Сиденья расположены амфитеатром,

и, все расширяясь и все подымаясь, они множеством

своим напоминают клубок ниток, искусственно

намотанных на бумажку таким образом, чтобы эта

бумажка оставалась видна, а нить наматыванья

тоже видна и, все более и более оставляя бумажку в

глубине, сама расширяется. Стена Колизея,

чудовищно толстая книзу, вверх все суживается и

становится совершенно тонкой в верхнем ярусе, «у

моряков». В целом до самого верхнего карниза

(ободка) она сохранилась у 1/4, даже менее, здания.

Везде в остальных местах обвалились то один, то

два, то даже три верхних яруса. Но Колизей кругл,

т.е. по длине и ширине он целен. Я стал взбираться

вверх.

Уже с «бельэтажа», где помещалась и ложа цезарей,

вся, так сказать, психология здания изменяется:

все — внизу, убегает по мягким линиям книзу, и

арена, на которой я и раньше бывал, из довольно

большой площади, каковою представляется для

прогуливающегося по ней, превращается в кружок.

Отдельные ярусы Колизея, лежащие друг на друге

кольцами (и эти кольца выделены архитектурою),

страшно велики и напоминают высотою наш хороший

каменный дом. Ноги страшно устали от крутых

каменных, внутри стены высеченных лестниц.

Вообще стена Колизея не плотная из камня. Она

пронизана коридорами, нишами, комнатами,

лестницами; она имеет внутреннее в себе строение.

И что с арены или с площади, из улицы и Рима,

представляется стеною, есть, в сущности, здание,

архитектурный некоторый план. Наконец я на самом

верху; не «у моряков», куда лезть не хочется и

жутко, а приблизительно где сидели «bourgeois».

Здание, кажется, все качается от плывущих по

голубому небу легких облаков, которые кажутся

неподвижными, а это зубцы Колизея плывут им

навстречу. Все кажется относительным на этой

страшной высоте, и особенно место твоего сиденья.

Я сел на мраморную глыбу, помещенную аршинах в

двух от решетки-перил. Странное это ощущение, что

тебя тянет в пропасть внизу. Внизу,

действительно, пропасть. Арена отсюда

представляется лежащей на дне чудовищной

воронки, совершенно крошечною, как сцены наших

захолустных театров, и бродящие там группы людей

кажутся медленно движущимися куклами. Таково же

ощущение, если вы станете смотреть в наружное

стекло бинокля. Все далеко и все мало.

Сцена — маленькая, и игры маленькие, а люди

совсем крошечные. У колоссальной толпы, здесь

некогда теснившейся, не было настоящего чувства

крови, которое было у зрителей «бельэтажа», ибо

моряки, plebs и bourgeois все видели как бы на театре

марионеток и интерес игры был для них, а жалости

игры не было. Даже только шелест платья и звук

дыханья восьмидесятитысячной толпы производил

некоторый шум, да и за самою высотою просто

ничего не было слышно из раздирающих криков

внизу, а выражения лиц, конечно, не видно; и видимы

были только двигавшиеся, стоявшие и падавшие

фигурки. Я думаю, есть разница: взглянуть на бойню

быков извнутри ее или издали, с площади, с

дальнего края площади, примыкающей к бойне быков.

В первом случае появится жалость, во втором

останется только зрелище. Известно, что солдаты и

офицеры питают ужас к битве; и писатели, которым

случалось быть солдатом или офицером, не могут

надивиться чудовищности человеческого сердца,

допустившего войну. Но Наполеон или даже Кутузов,

соображавшие планы битв, не имели этого трепета,

и это писатели-офицеры или писатели-солдаты

относят к недостаткам их сердца. Между тем и

Наполеон и Кутузов, которые во время битв ни в

кого не прицеливались, никогда не вынимали сабли

из ножен, не видели «товарища-Ваню», падающего

около их плеча в крови, и представляют собою

зрителя верхнего яруса Колизея; или, mutatis mutandis (с

соответствующими изменениями — лат.),

верхний зритель Колизея представляет собою в

психологическом отношении такого полководца

Кутузова, который о пролитии крови знает, но

этого пролития не чувствует, не жалеет, не

страшится, ибо «бинокль зрения» к нему обернут,

так сказать, своей широкой стороной, все

удаляющей, а не своей узкой стороной, все

приближающей. Народная римская толпа не была (как

я думаю) кроваво безжалостна; а были таковыми

только нижние, испорченные, атрофированные

сердцем зрители. «Прости, развратный Рим» — это,

верно, написал наш поэт. Но это не целый Рим, а

только часть, блестящая, чешуйчатая сверху.

|

Коридоры и ходы под полом арены оказались

вовсе не клетками зверей или людей, а вместилищем

машин и всяческих технических приспособлений...

|

Я начал спускаться вниз, недолго

посидев вверху. В пустынном Колизее, на

котором-то из средних его ярусов, прямо во двор

его, весело спустился головкой мак. Малиновый

цветочек весело расцвел под ярким солнцем. «Вот

куда занесло зернышко».

И не помнит оно ничего: как растеньице счастливее

человека!

Были ли жертвы Колизея так несчастны, как нам

представляется теперь?

Я думал о христианах, и судьба их мне

представлялась счастливою. Да, она

представлялась мне счастливою, как необоримо и

неоспоримо видел я ее счастливою на стенах

катакомб в тамошней живописи. В цирке и

катакомбах были одни люди, те же люди. Чем они

жили? Вечною надеждою. «Завтра начнется

светопреставление, и мы там — цари, оправданные

победители мира и дьявола». С такою мыслью как не

умереть. Время апостольства и сейчас же после

апостольства было самое счастливое для христиан

время, и они потому и победили мир, что были

несравненно счастливее цезарей, сенаторов,

весталок, ибо знали, для чего жили, и знали, за что

умирали. Счастлив человек, который имеет то, за

что ему хочется умереть. Какое сокровище у него в

руках! Держа его у своей груди, неужели можно было

смутиться перед тигром или вооруженным

гладиатором? Минута страдания после 30 лет

счастливейшей жизни

в катакомбах, с друзьями, с какими друзьями! — И

перед рассветом вечной жизни сейчас же из-под

лапы льва! Что значит этот миг смерти на

фундаменте такой психологии? Они сами несли в

сердце целый Колизей, а этот лев или гладиатор

были избушкой на курьих ножках. И Колизей

раздавливал избушку, и христиане победили львов,

гладиаторов, римлян, Рим, мир. |

Василий Васильевич Розанов

(1856–1919) был домоседом. За границу он впервые

отправился в 1901 г., когда ему исполнилось 45 лет.

Нетрудно догадаться, что это была Италия. На это

путешествие его вдохновил литературный критик и

издатель Петр Перцов, привезший массу

итальянских фотографий и горсть древних монет,

навсегда заразив Розанова страстью к

нумизматике. Из Петербурга в Рим отправился

«турист» совершенно неопытный, непрактичный,

даже в Петербурге чувствовавший себя

провинциалом. К тому же, как писал сам Розанов, он

поехал в Италию, не владея ни одним языком, кроме

русского (правда, он знал неплохо французский и

латынь). Один из русских путешественников увидел

в Риме маленького человека «в розлетайке и

соломенной шляпе», торгующегося с извозчиком.

Это был Розанов.

Василий Васильевич Розанов

(1856–1919) был домоседом. За границу он впервые

отправился в 1901 г., когда ему исполнилось 45 лет.

Нетрудно догадаться, что это была Италия. На это

путешествие его вдохновил литературный критик и

издатель Петр Перцов, привезший массу

итальянских фотографий и горсть древних монет,

навсегда заразив Розанова страстью к

нумизматике. Из Петербурга в Рим отправился

«турист» совершенно неопытный, непрактичный,

даже в Петербурге чувствовавший себя

провинциалом. К тому же, как писал сам Розанов, он

поехал в Италию, не владея ни одним языком, кроме

русского (правда, он знал неплохо французский и

латынь). Один из русских путешественников увидел

в Риме маленького человека «в розлетайке и

соломенной шляпе», торгующегося с извозчиком.

Это был Розанов.